家人说| 基石创投秦少博:关于科学与投资的一点思考

编者按

秦少博先生,天使百人会常务理事,资深认证会员,毕业于中国政法大学,2019年融资中国杰出创新人物TOP30,融中榜2023中国股权投资行业最佳青年投资人。现为北京基石创业投资管理中心管理合伙人,主管投资工作。

“若用一句话来形容科学和投资探索之间的逻辑相似性,那就是,生其所生,哀其所哀。”这是秦少博先生在基石2023白皮书中,写在宏观复苏之年这个时间点上,关于投资中逻辑性和随机性的探讨思考。

我们一直在归纳逻辑性的投资理论,探寻科学的投资规律,然而投资的本质就是确认未来是可知的还是不可知,是对未来预期的判断,而未来却具有一定的随机性。逻辑与随机之间如何自处?且听少博先生基于过去积累中遇到的随机性问题的理论梳理,相信这番思考定让您的投资思维更富有弹性。

““若用一句话来形容科学和投资探索之间的逻辑相似性,那就是,生其所生,哀其所哀。”

“我们用逻辑来梳理世界,但世界本身可能并不都是逻辑化的。”

“基于世界的可知,我们生的积极,基于世界的不可知,我们活的通透。”

科技类投资做久了,总是会关注科学史的发展。在科学的征途上,渗透着理性的光芒和随机的幸运。理性的光芒主要由严谨的逻辑驱动,随机的幸运则多被忽略,但后者的深远作用往往难以计量;以理性著称的投资行业,自然少不了逻辑的推敲与归集,但更与各种随机事件伴生。

逻辑工具不仅是科学家的操作系统,也是投资人的精气神;而飘忽的随机性则包裹和拷问着投资人;在认知体系上,如何做到逻辑和随机的统一,这种探讨可能很有意思。

壹 · 从科学到投资,大道相通

长久以来,经典物理学主要以归纳逻辑为主,通过长期的现象总结,特征观察,由表及里,寻找规律,归纳出可以普遍适用的物理学原理,这其中以力学三大定律为代表。这种归纳逻辑及其推广适用在长达数百年的科学进程当中都十分成功。然而科学发展到量子力学时代,经典物理学在宏观领域留下来成果,则显得完全不适用,微观世界难以观察和实证的特性,使得演绎逻辑大放异彩,由极少数天才,通过先假设,而后进行体系化演绎,来解释经典物理学不能解释的问题,进而形成了量子力学三大定律,用以指导和适用微观世界的探索。

以上领域逻辑工具的表现和贯穿,在科学进步过程中很有代表性,其适用性和局限性也清晰可见。从已知到未知,从不确定性到确定性寻找,人类在科学领域对规律的探索,一脉相承,孜孜以求。

投资与科学不能简单类比,但在使用逻辑工具探寻规律上异曲同工——都在不确定当中找寻确定性,也都在频繁的运用归纳和演绎两种逻辑。跳进跳出之间,充分感受到两种逻辑的适用和局限,甚至也都面临各种随机性的挑战:譬如科学层面,从经典物理学到量子力学,直接划出了逻辑适用的大边界,而在量子力学发展过程中,记录了不同演绎逻辑的精彩推演,即便如此,仍有大量的随机待解问题难以解释;譬如投资层面,从微创新到颠覆性创新,其投资判断中的逻辑适用大不相同(前者更依赖归纳逻辑的指引,后者更追求演绎逻辑的力量),而颠覆性创新的存活率则成为投资人挥之不去的随机挑战。

从科学到投资,关于规律的探讨,大道相通,只不过科学规律的探讨相对纯粹,而投资规律的探讨则更加综合(从自然、走向人文以及社会)。

若用一句话来形容科学和投资探索之间的逻辑相似性,那就是,生其所生,哀其所哀。

贰 · 逻辑的渐进,边界和失效

以上这种相似性里,充满着同类逻辑的渐进、不同逻辑的边界以及各自的失效。

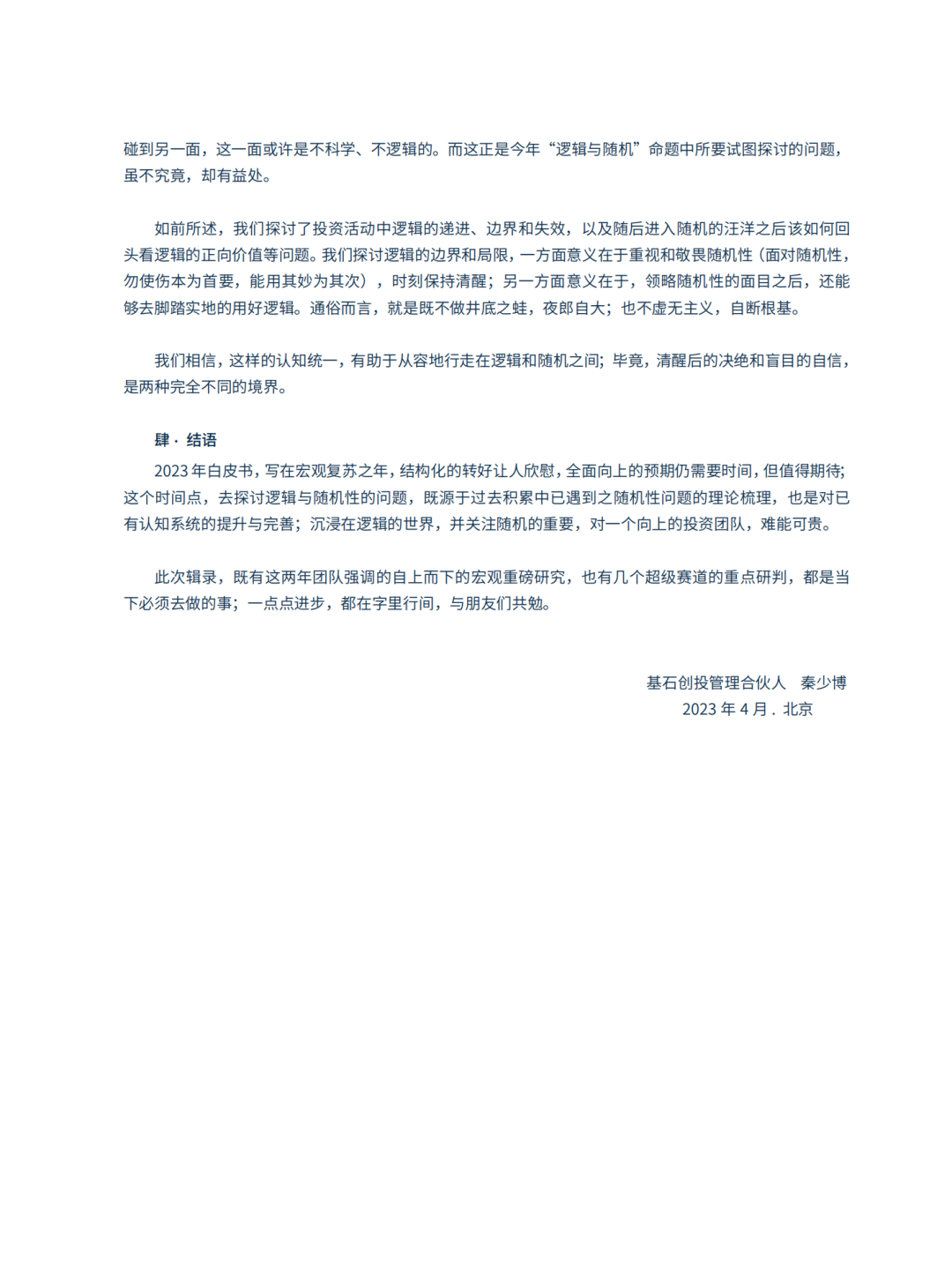

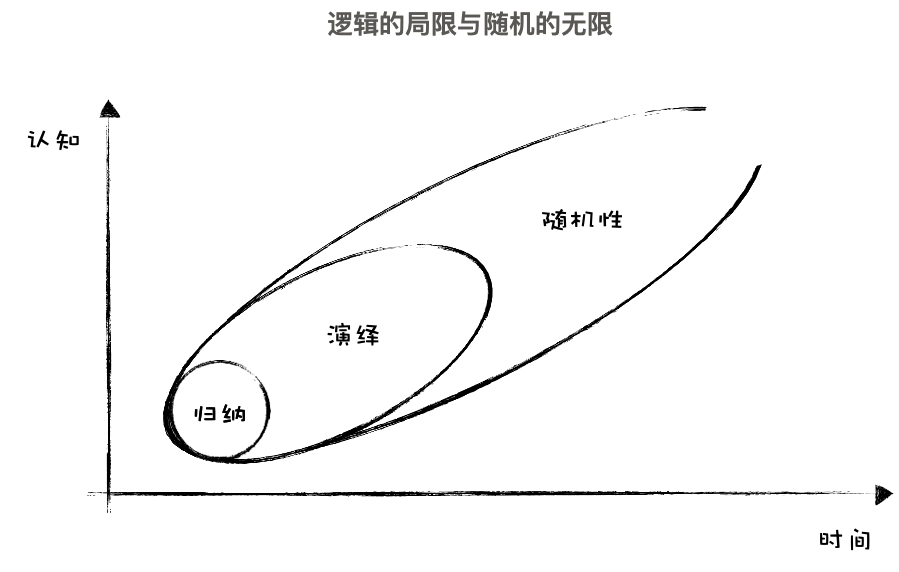

在投资领域,基于逻辑、近于规律是投资人永恒的追求;每一次出手都是一次逻辑的自洽和输出;每一个阶段也都需要审视自身的逻辑问题。无论哪种逻辑,都在归纳和演绎这两种逻辑工具的大范畴内,一个基于过去,推未来(先天局限的根源),一个基于假设,求印证;不同的逻辑工具用于梳理和凝结不同层面的智慧,继而推广适用。

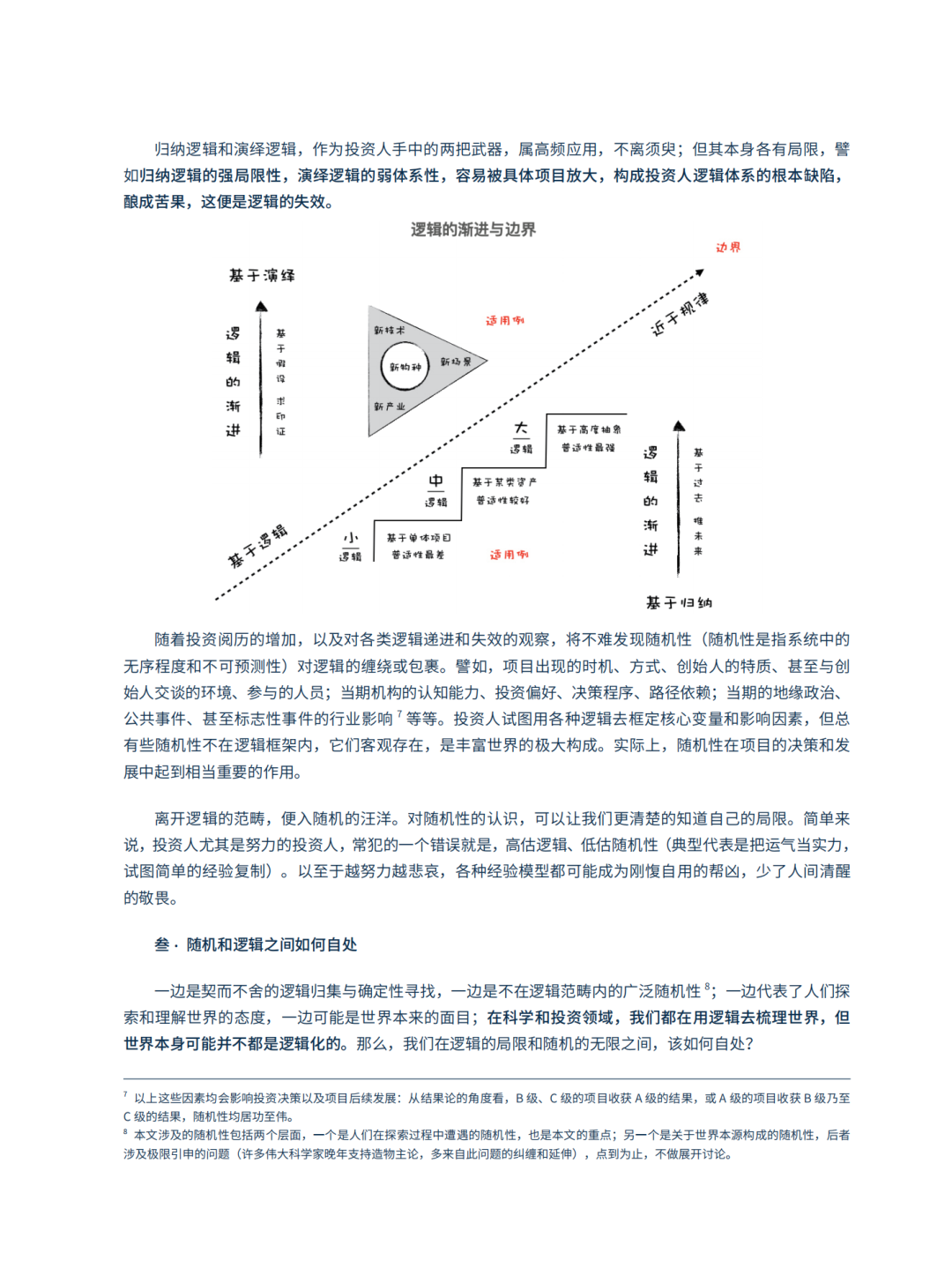

先看投资逻辑中关于归纳的典型范式。譬如实践中我们往往通过大量案例和调研,归纳出基于单体项目的小逻辑、基于某类资产的中观逻辑和基于高度抽象的大逻辑,不断的从具象到抽象,从抽象到高度抽象,一层层封装智慧。在逻辑渐进的过程中,也伴着渐次的失效,譬如大逻辑普适性强,实操性差,而小逻辑普适性差,实操性强。

在一定的边界上,缘于归纳的力有不逮,投资逻辑自然跳出归纳范式,奔向演绎逻辑(同理于上述提及的科学研究之逻辑转折),而演绎逻辑的展开并非基于异想天开。事实上,有体系的演绎才称得上逻辑(体系构建的维度高低和系统化程度,决定了演绎逻辑的价值5),否则只能是胡说八道或者痴人说梦。而演绎逻辑在投资中的适用也有其特点,譬如当投资遇到新物种(新技术、新产业、新场景叠加),善用归纳逻辑者大概率错过,这是演绎逻辑发挥的舞台(演绎逻辑也依然是理性的,区别于鼓吹泡沫)。但演绎逻辑现实根基弱,天然的不好掌握,多数使用者无体系可言,少数关注其体系构建者,其构建也是相对脆弱的(具备强大演绎体系构建能力者,凤毛麟角,凡建成,均震撼)。于是,在弱体系背景下的演绎逻辑延伸中,使用者很难做到收放自如,多数情况下容易失控,并演绎出资本泡沫。

归纳逻辑和演绎逻辑,作为投资人手中的两把武器,属高频应用,不离须臾;但其本身各有局限,譬如归纳逻辑的强局限性,演绎逻辑的弱体系性,容易被具体项目放大,构成投资人逻辑体系的根本缺陷,酿成苦果,这便是逻辑的失效。

随着投资阅历的增加,以及对各类逻辑递进和失效的观察,将不难发现随机性(随机性是指系统中的无序程度和不可预测性)对逻辑的缠绕或包裹。譬如,项目出现的时机、方式、创始人的特质、甚至与创始人交谈的环境、参与的人员;当期机构的认知能力、投资偏好、决策程序、路径依赖;当期的地缘政治、公共事件、甚至标志性事件的行业影响等等。投资人试图用各种逻辑去框定核心变量和影响因素,但总有些随机性不在逻辑框架内,它们客观存在,是丰富世界的极大构成。实际上,随机性在项目的决策和发展中起到相当重要的作用。

离开逻辑的范畴,便入随机的汪洋。对随机性的认识,可以让我们更清楚的知道自己的局限。简单来说,投资人尤其是努力的投资人,常犯的一个错误就是,高估逻辑、低估随机性(典型代表是把运气当实力,试图简单的经验复制)。以至于越努力越悲哀,各种经验模型都可能成为刚愎自用的帮凶,少了人间清醒的敬畏。

叁 · 随机和逻辑之间如何自处

一边是契而不舍的逻辑归集与确定性寻找,一边是不在逻辑范畴内的广泛随机性;一边代表了人们探索和理解世界的态度,一边可能是世界本来的面目;在科学和投资领域,我们都在用逻辑去梳理世界,但世界本身可能并不都是逻辑化的。那么,我们在逻辑的局限和随机的无限之间,该如何自处?

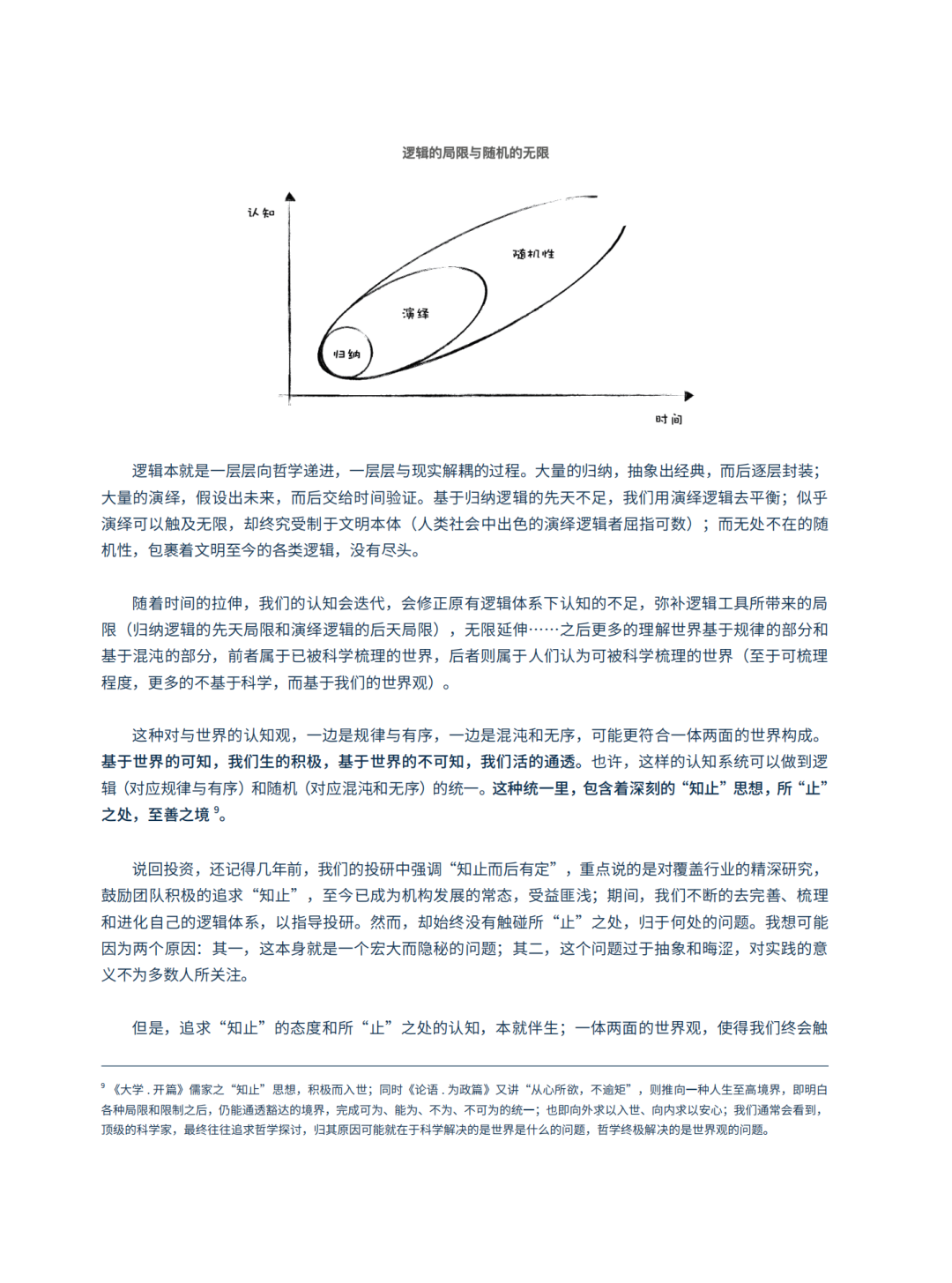

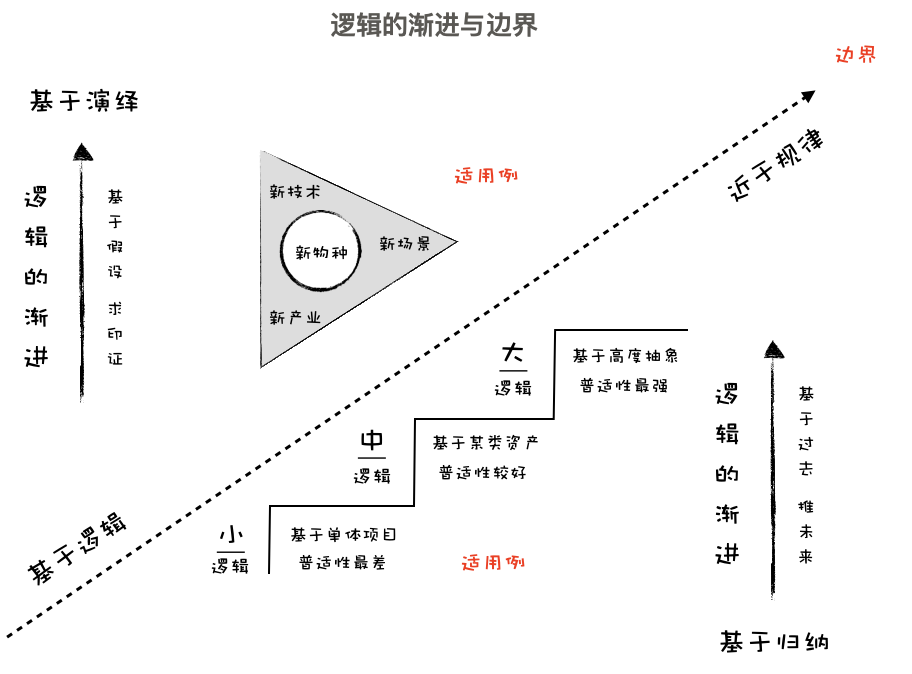

逻辑本就是一层层向哲学递进,一层层与现实解耦的过程。大量的归纳,抽象出经典,而后逐层封装;大量的演绎,假设出未来,而后交给时间验证。基于归纳逻辑的先天不足,我们用演绎逻辑去平衡;似乎演绎可以触及无限,却终究受制于文明本体(人类社会中出色的演绎逻辑者屈指可数);而无处不在的随机性,包裹着文明至今的各类逻辑,没有尽头。

随着时间的拉伸,我们的认知会迭代,会修正原有逻辑体系下认知的不足,弥补逻辑工具所带来的局限(归纳逻辑的先天局限和演绎逻辑的后天局限),无限延伸……之后更多的理解世界基于规律的部分和基于混沌的部分,前者属于已被科学梳理的世界,后者则属于人们认为可被科学梳理的世界(至于可梳理程度,更多的不基于科学,而基于我们的世界观)。

这种对与世界的认知观,一边是规律与有序,一边是混沌和无序,可能更符合一体两面的世界构成。基于世界的可知,我们生的积极,基于世界的不可知,我们活的通透。也许,这样的认知系统可以做到逻辑(对应规律与有序)和随机(对应混沌和无序)的统一。这种统一里,包含着深刻的“知止”思想,所“止”之处,至善之境。

说回投资,还记得几年前,我们的投研中强调“知止而后有定”,重点说的是对覆盖行业的精深研究,鼓励团队积极的追求“知止”,至今已成为机构发展的常态,受益匪浅;期间,我们不断的去完善、梳理和进化自己的逻辑体系,以指导投研。然而,却始终没有触碰所“止”之处,归于何处的问题。我想可能因为两个原因:其一,这本身就是一个宏大而隐秘的问题;其二,这个问题过于抽象和晦涩,对实践的意义不为多数人所关注。

但是,追求“知止”的态度和所“止”之处的认知,本就伴生;一体两面的世界观,使得我们终会触碰到另一面,这一面或许是不科学、不逻辑的。而这正是今年“逻辑与随机”命题中所要试图探讨的问题,虽不究竟,却有益处。

如前所述,我们探讨了投资活动中逻辑的递进、边界和失效,以及随后进入随机的汪洋之后该如何回头看逻辑的正向价值等问题。我们探讨逻辑的边界和局限,一方面意义在于重视和敬畏随机性(面对随机性,勿使伤本为首要,能用其妙为其次),时刻保持清醒;另一方面意义在于,领略随机性的面目之后,还能够去脚踏实地的用好逻辑。通俗而言,就是既不做井底之蛙,夜郎自大;也不虚无主义,自断根基。

我们相信,这样的认知统一,有助于从容地行走在逻辑和随机之间;毕竟,清醒后的决绝和盲目的自信,是两种完全不同的境界。

肆 · 结语

2023年白皮书,写在宏观复苏之年,结构化的转好让人欣慰,全面向上的预期仍需要时间,但值得期待;这个时间点,去探讨逻辑与随机性的问题,既源于过去积累中已遇到之随机性问题的理论梳理,也是对已有认知系统的提升与完善;沉浸在逻辑的世界,并关注随机的重要,对一个向上的投资团队,难能可贵。

此次辑录,既有这两年团队强调的自上而下的宏观重磅研究,也有几个超级赛道的重点研判,都是当下必须去做的事;一点点进步,都在字里行间,与朋友们共勉。

基石创投管理合伙人 秦少博

2023年4月.北京

左右滑动查看原文

▲《2023基石基金投研白皮书》前言

*对2023年基石炼金白皮书感兴趣的朋友,可关注“基石创投”(公众号:jishijijin)。